- 악행이 재능을 입을 때

악행은 그 자체론 그저 지탄의 대상이지만 재능이 들어가면 열광한다. 특히 극적일수록, 언더도그마일수록 배가(倍加)된다.

가난하지만 천재였던 태국 소녀 린 닐텝. 그녀는 친구들에게 커닝을 시켜줬다 징계를 받고 삶의 전략을 바꿨다. 전 세계에서 같은 날 치르는 미국 대학입시 시스템을 이용해, 시차가 빠른 호주로 날아가 ‘먼저’ 문제를 푼다. 이후 몇 시간 뒤 시험을 치르는 태국 금수저 아이들에게 ‘정답’을 알려주고 돈을 받는다. 케이퍼무비의 전형 영화 ‘배드비즈니스’의 내용이다.

좋은 머리를 가진 주인공 린 닐텝이 윤리를 저버린 계기를 만든 장소는 다름 아닌 호텔 수영장. 당시 린의 옆에는 호텔 체인 소유주의 아들인 팟이 있었다. 팟은 커닝을 하게 해주면 돈을 주겠다고 한다. 한 번 상류층의 생활에 녹아든 린 닐텝에게 선택지는 하나였다. 재능은 팔 수 없다. 공유될 뿐이다. 소모되지 않는 자원으로 재화를 공급받는다는 건, 남는 장사다. 범죄만 아니라면.

호텔은 영화에 자주 등장한다. 호텔에서의 경험은 사실 나 같은 일반인이 쉽게 겪기 힘들다. 내가 들어갈 때 맞춰 문을 열어주고, 미소로 반기며, 취향을 기록한다. 인터컨티넨탈 코엑스는 내가 읽은 신문까지 기억해 꼭 보수·진보 일간지를 하나씩 넣어주기까지 했다. 이런 충격은 사람을 변하게 만든다. 좋은 쪽이든, 나쁜 쪽이든.

서론이 길었다. 이제 겨울이다. 또 1살 먹는 것은 싫다고 말하기도 싫은 계절, 단풍도 끝난 절기(節氣), 다들 갈 곳도 없다. 이때가 호텔에 갈 타이밍이다. 사람도 없고, 한층 여유로운 풍광명미(風光明媚)를 내 눈 안에 담는 시간. 춥지만 걷고 쉬기 좋은 호텔 두 곳을 소개한다.

사진_ 남기엽

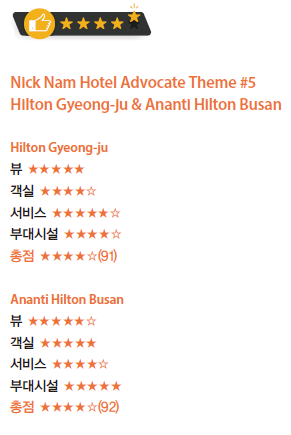

힐튼경주_ 겨울날, 소적하게 쉬고 싶다면

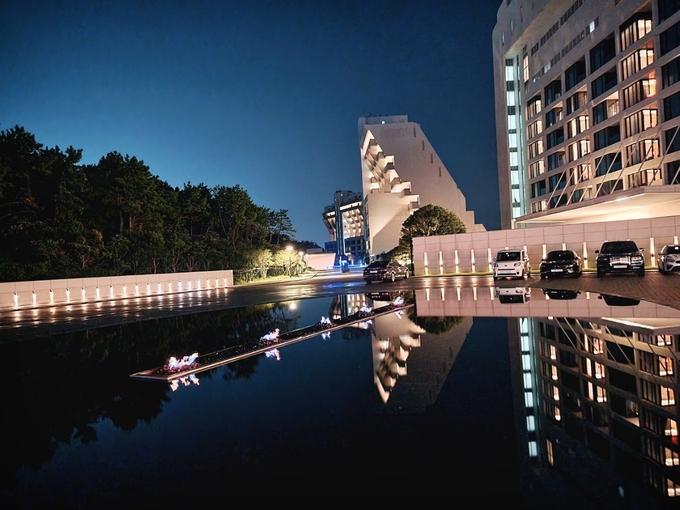

힐튼경주는 경주시 보문관광단지 인근에 자리잡고 있다. 건물부터 옛 기업 대우의 정서가 배어 있는 힐튼경주를 보며 나는 베트남 나트랑의 빈펄 리조트를 떠올렸다. 앞에는 옛 명활산 성터를 헐고 만든 잔잔한 호수가 있고, 그 위에는 은은한 조명이 비치는 다리가 있다. 그 옆에는 대한민국의 ‘기함급 롤러코스터’ 드라켄을 품은 경주랜드가 있고 힐튼경주는, 보문호수와 경주랜드 둘을 모두 조망한다. 그래서 낮에도 아름답고 밤에는 더 환상적이다.

호텔 내부엔 야외 수영장 ‘유레카’가 있는데 적당히 놀기에 부족함이 없다. 헬스장 역시 일반 회원 입장이 힘든 보문관광단지에 위치한 것 치고는 모든 기구를 완비했으며 조식당의 메뉴 구성, 뷰, 자리 배치는 투숙객들에게 밀도 높은 편안함을 제공한다. 특히 조식당 직원들의 프로페셔널한 서비스 마인드는 과거 롯데와 쌍벽을 이뤘던 옛 대우의 정취마저 느끼게 한다. 나는 지금도 ‘친절’로 무장한 롯데호텔의 분위기를 좋아하는데 대우가 남아있다면 이 호텔은 어떻게 진화했을까 하는 상상을 한다.

이그제큐티브 라운지는 힐튼경주에 온다면 반드시 들러야 하는 곳이다. 먹을 것은 많이 없지만 널찍한 자리 배치, 가운데의 전기난로, 무엇보다 탁 트인 호수를 조망하는 정오 슈베르트 판타지와 같은 여유를 느끼고 싶다면 라운지는 필수다.

라운지에는 서울의 다른 특급호텔과 달리 꽤 재직경력이 길어 보이는 직원들이 눈에 띄는데 이들의 어머니(?)같은 따뜻한 응대에 나는 기존 호텔의 결에서 느끼지 못했던 안정감을 받았다.

개인적으로 호텔에서 쉴 땐, 모든 것을 호텔 안에서 하는 편인데 힐튼경주에서 호텔 안에만 머무른다면 인생에 그만한 손해가 없다. 큰 로비를 지나 경주의 풍취(風趣)를 담은 스타벅스에서 커피를 테이크아웃한 뒤 길 따라 난 넓은잎금잔디(학명; Z. mattrella)의 생존 현장을 지나면 벚꽃 나무와 돌담길이 우리를 반긴다. 적당한 기온에 호수와 나무, 큰 길과 탁 트인 풍광을 조망하는 호수길로 인해 겨울날 소적한 ‘여행’은 완성된다.

아난티 힐튼 부산_ 부산 같지 않고, 힐튼 같지 않은

대학 시절, 등교할 때마다 플래카드가 많았다. 제일 많이 본 것은 “세계 속으로 뻗어나가, 비상하라 그대여.”라는 학교 플래카드. 그런데 웃긴 말이다. 난 이미 세계 속에 있는데? 타자화된 외부인가? 비트겐슈타인의 <논고>인가? 그럼에도 세계는 먼 나라 같다.

8개국과 국경 맞댄 비트켄슈타인의 조국(오스트리아)과 달리, 여긴 갈 데가 없다. 제일 가까운 북한, 주적이다. 중국·일본, 지금 가면 난리 난다. 세계관의 확장은 파주에서 멈추고, 마라도에서 단절된다. 아프리카까지 차타고 가볼 생각, 할 수조차 없다. 모든 건 비행기다. 이마저도 코로나19 아닐 때 이야기다.

이런 시기에 완벽한 보완재를 넘어 대체재의 역할까지 해줄 수 있는 호텔이 있다면 아난티 힐튼 부산(이하 힐튼 부산)은 빠질 수 없다. 당장, 입지와 호텔에서 바라본 기장 산책로를 낀 바다만 보아도 이런 곳이 있었나 싶다. 호텔에서 바다를 조망할 때 가장 고려되는 요소는 해안선으로부터의 거리와 수평선인데 둘 모두를 충족하는 힐튼 부산을 보며 나는 베트남 나트랑의 인터컨티넨탈 호텔을 떠올렸다.

1층에 들어서서 유명한 조형물 통로를 지나 10층으로 가면 비로소 로비에 도착한다. 사람이 많을 땐 제법 기다리는데 직원들의 서비스는 기대 이상이다. 키를 받아 객실에 들어가면 기장 바다와 햇살이 제일 먼저 반긴다. 힐튼 체인은 설명이 필요 없는 ‘월도프 아스토리아’, 럭셔리에 해당하는 ‘콘래드’ 브랜드가 있고 그 밑에 풀서비스를 제공하는 ‘힐튼’ 브랜드가 있는데 힐튼 부산은 부대시설과 객실 컨디션 모두 콘래드 이상이다. 전 객실이 약 18평으로 상당히 넓고 모든 객실에 큰 욕조가 구비돼 있으며 테라스가 있다. 바다를 낀 입지와 규모, 크기는 필리핀을 대표하는 콘래드 마닐라를 떠올리게 하는데 처음부터 콘래드 브랜드로 시작했더라면 어땠을까 생각마저 든다. 다만 이그제큐티브 룸과 디럭스 룸, 프리미엄 룸이 크기가 똑같고 구조만 다른 점은 갸우뚱한 대목이기는 하다.

더군다나 바다를 조망하는 욕조는 이그제큐티브 룸엔 없고 디럭스·프리미엄 룸에만 있으니 내가 여유 있게 사는 것을 사진으로 남겨야 한다면 하위 카테고리 룸이 더 나을 수 있다(이그제큐티브 룸의 욕조는 바다 쪽이 아닌 안쪽에 있다).

이그제큐티브 라운지는 로비를 제외한 가장 높은 층인 9층에 위치해 있는데 직원들의 응대는 군더더기가 없고 역시 바다를 조망하므로 편안하게 커피 한 잔 하기 좋다. 지하 1층 다모임 조식당에는 매우 많은 종류의 음식이 있으며 그 위 1층에 위치한 이터널 저니(서점/북카페)는 투숙객에게 심심할 틈을 주지 않는다.

헬스장, 수영장 역시 모두 바다가 조망 가능하며 헬스장은 유산소-웨이트 존이 두 개 층으로 나뉘어 있는데 기구가 효율적으로 배치돼 있던 점이 인상 깊다. 수영장은 지하 1층의 인피니티풀, 10층의 맥퀸즈 풀로 구성돼 있는데 인피니티 풀은 사진으로 보는 것만으로도 부연 설명이 필요 없고, 10층 맥퀸즈 풀 역시 전면 통유리 창으로 시간에 따라 해와 구름에 의해 연출된 노을을 감상할 수 있다. 특히 로마 판테온을 연상케 하는 맥퀸즈풀의 야외 테라스 앞 따뜻한 물에 앉아 바다를 보는 순간은 그 하나만을 위해서라도 가봐야 할 가치가 충분할 만큼 좋은 기억을 선물한다. 이 지점에서 부산은 휴양지로서 잘 포장되고, 심지어 설득된다.

질 좋은 호텔은 한 해를 마감시키지 않고 완성시킨다

유럽 대학원에서 바케트 하나에 우유 하나 마시며 공부하던 시절, 루브르에서 모나리자를 본 일이 있다. 인파 속을 뚫고 대표작 모나리자를 한참 봤다. 계속 서 있으며 보고, 또 보고 눈물이 났다. 하품도 했고 내가 예술적 감수성이 없는가를 탓하며 계속 봤다. 아무리 보고 또 봐도 힐튼 앞 조형물을 보는 이상의 느낌이 없었고 만화 <도박묵시록 카이지> 다음장을 넘길 때의 설렘에는 한참 미치지 못했다. 기억도 흐릿하다.

그런데 힐튼경주에서 바라본 롤러코스터 레일을 조우하며 냅다 길을 연 보문호수의 풍광과, 내 가능성을 응원하듯 넓게 펼쳐진 힐튼부산 해안선 오션로드는 아직도 선명하다. 이제 곧 추워질 겨울, 이렇게 지치기는 싫고 또 이렇게 일을 안 할 수는 없을 때 나는 그 기억을 추억하며, 영화 속 주인공처럼 커닝은 멀리한 채 성실하게 살아갈 것이다. 내 눈 안에 담는 시간이 내가 그린 그림이 되는 때를 또 경험하기 위해서. 이 지점에서 또 하나의 해(年)는 완성된다.

- 2024.11.05(화)~2024.11.11(월) 투어리즘&마이스 서울특별시관광협회, 제27대 협회장 후보자 등록 실시

- 2024.10.25(금)~2024.11.07(목) 대회·공모전 "서울 관광산업 발전에 기여한 자를 찾습니다."…서울특별시관광협회(STA), 2024 서울관광대상 수상 후보자 모집

- 2024.10.18(금)~2024.10.19(토) 축제 한국관광공사, 원주 시민과 함께하는 ‘세계로(路) 페스타’개최

- 2024.10.13(일)~2024.10.20(일) 축제 하슬라국제예술제 오는 13일 개막… 공연장으로 탈바꿈한 강릉 정체성 담긴 장소들

- 2024.10.5(토)~2024.11.3(일) 축제 대한민국 대표 공연관광 축제 ‘2024 웰컴대학로’ 개최

- [남기엽의 Hotel Notes] 꼭 가봐야 할 호텔, 다이닝/액티비티 19선 2022-08-18

- [남기엽의 Hotel Notes] 아난티 남해와 여수 히든베이호텔, 특별한 서사가 필요 없는 공간 2022-06-28

- [남기엽의 Hotel Notes] 비즈니스호텔의 작은 변주, 코트야드 메리어트 수원 2022-05-13

- [남기엽의 Hotel Notes] 공원에 녹고 바다에 스며드는 공간, 쉐라톤 그랜드 인천 호텔 2022-04-28

- [남기엽의 Hotel Notes] 터미널 속 비밀스러운 기쁨, JW 메리어트 서울 2022-03-27

- [남기엽의 Hotel Notes] 제주 능선의 풍광에 접하고 싶을 때, 제주 롯데아트빌라스 2022-02-17

- [남기엽의 Hotel Notes] 지친 삶에 매직 모멘트가 필요할 때, 포시즌스 호텔 서울과 서울신라호텔 2022-01-21

-

IHG 호텔 & 리조트, 서울에 두번째 보코 호텔 오픈

- 2024-11-18

- 서현진 기자

-

워커힐 호텔앤리조트, 특별한 연말연시 위한 패키지 3종 제안

- 2024-11-18

- 안수진 기자

-

삼시세끼 호텔식에 패밀리 프로그램까지… 삼대 여행 패키지도 ‘올 인클루시브’

- 2024-11-18

- 안수진 기자

-

르메르디앙 서울 명동의 ‘라팔레트 파리’, 여유로운 호사를 느낄 수 있는 프렌치 스타일의 <위켄드 버블 브런치> 뷔페 선봬

- 2024-11-18

- 안수진 기자

-

파크 하얏트 서울의 더 팀버 하우스, ‘맥캘란 200주년 기념 타임 트래블 프로모션’ 선봬

- 2024-11-18

- 안수진 기자

-

임피리얼 팰리스 서울, ‘그랜드 머큐어 임피리얼 팰리스 서울 강남’으로 새출발

- 2024-11-18

- 안수진 기자