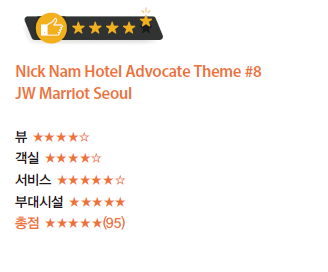

“공항 가는 길 그 순간 이미 여행은 완성된다.”

- 나르테스크 카이아느 -

변호사들의 휴가

변호사들은 대개 8월 초, 1월 초에 휴가를 간다. 특히 해외로 많이 떠난다. 일은 많은데 돈을 쓸 시간은 없으니 해외여행으로 달래는 것이다. 8월 초, 1월 초일 수밖에 없는 이유는 이때 법원이 쉬고 재판도 쉬기 때문이다. 복잡한 인간사 갈등의 최전선에 재판이 존재하기에 변호사들에게 이런 ‘리프레시’는 필수적이다.

코로나19 탓에 지금은 국내여행을 다니는데, 덕분에 모르고 있던 산천유수 국내 풍광을 제법 발견했다. 운전하며 구석구석 계곡, 산 능선의 카페를 찾아다니는 것도 재미있다. 한 가지 아쉬운 건, 공항을 못 가는 것. 국내선으로 채워지지 않는, 몇 시간의 인고를 거쳐야 다다를 수 있는 미지에 대한 설렘, 그 감정은 여전히 내게 절실하다.

해외여행은 가서도 재미있지만 가기 전이 제일 좋다. 어디를 갈지 정해서 동선을 짜고 비행기 티켓을 사는 것. 어느 리조트에서 무엇을 할지, 무엇을 먹을지 미리 알아보고 예약을 한 뒤 꿈에 잠긴다. 이때 꾸는 꿈은 이뤄질 것이 거의 확실해서 즐겁다. 짐을 싸고 공항 라운지에 들어서서 아메리카노를 마시는 그 느낌, 설렘의 무게. 카이아느가 지적한 것 역시 바로 이 지점이다.

공항만큼은 아니더라도 기차역 역시 설렘을 준다, 역 앞에서 파는 반합도시락에 눈길이 가고, 오가는 기차만 봐도 마음이 부풀어 오른다. 조그만 간이역은 감성까지 더한다. ‘역전 앞’이라는 겹말이 지금도 쓰이는 이유는 기차역에는, 단어에조차 좀 더 넓은 공간감이 필요하기 때문이다.

터미널도 마찬가지. 터미널 앞 할머니가 주는 잔치국수, 그 옆의 김밥을 사들고 기다리는 인간 병렬의 단상에서 오는 정초함은 버스에 담긴다. 터미널 근처에서 하룻밤을 자고 버스를 타고 부산으로, 여수로, 긴 여정을 떠나는 그 시간의 공백들이 켜켜이 쌓여 터미널만의 공기를 만든다. 지금 이야기하는 호텔은 우리나라 대표적인 터미널의 온기와 조우하며 정갈한 품위를 유지하는 서울의 시그니처 호텔의 이야기다.

‘JW 메리어트 가치’의 정직한 구현

서울 고속터미널역 인근에 위치한 JW 메리어트 서울 호텔(이하 JW 메리어트 서울)은 2002년 개관해 2018년 전면 리노베이션을 거쳐 재개관했다. JW는 메리어트 인터내셔널 브랜드 중 럭셔리에 속하는데 설립자인 John Willard Marriott 회장의 약자로 나도 찾아보고 나서야 알게 된 사실이다.

이 호텔은 1층을 과감히 비워뒀는데 그 선택이 탁월하다. 넓은 공간감을 주면서 적절히 비치된 조형물들은 역설적으로 베를린 베벨 광장의 ‘빈 공간’을 떠올리게 한다. 특히 공간 가득히 찬 JW 메리어트 서울 특유의 향은 터미널의 복잡한 사람들의 심신을 달래주는 듯 시트러스로 온몸을 적신다.

로비에 올라가면 생각보다 층고가 낮은데 1층에서 받은 무언의 환대를 생각하면 전혀 불만거리는 아니다. 그렇게 체크인을 하고 객실에 입장하면 정갈하지만 좁지 않은 파스텔톤 객실이 고객을 환대한다. 침구와 소파의 안락함은 브랜드 제품의 기능이기도 하지만 체크인까지의 직원 서비스가 매우 따뜻하고 편한 덕이 더 크다. 특히 한강을 조망할 수 있는 탁 트인 뷰는 스카이라인이 엉망이 된 이곳 강남에서 즐길 수 있는 전인미답의 묘미다. 지대가 높고 호텔까지 높으니 그 앞 여러 고층 주상복합들이 즐비해도 정권을 후려치듯 빌딩을 내려찍어 야경을 감상할수 있는 길을 터놓았다.

이 호텔에 오면 이그제큐티브 라운지는 반드시 가야 한다. 사람이 많으면 ‘도떼기시장’이라 불리기도 하지만 그런 복잡함을 상쇄하기 위한 라운지 직원들의 분투는 고객이 불편함을 느낄 시간을 허용하지 않는다. 라운지 음식 하나하나는 온도를 철저하게유지해 정성스럽고, 각종 디저트, 음료, 알콜까지 완벽하게 구비돼 있다. 특히 직원이 직접 만들어주는 칵테일은 묵직한 단맛과 상큼한 신맛이 숨바꼭질을 하듯 아슬아슬한 균형을 이룬다. 쏟아지는 체크인 및 주문에도 웃음을 잃지 않는 젊은 직원들의 미소는 왜 JW 메리어트 서울이 디그니티라는 가치를 가진 몇 안 되는 호텔 중 하나인지를 상기시킨다.

지하 2층에서 지하 4층까지 공간을 할애한 마르퀴스 피트니스 클럽은 운동을 꼭 해야 하는 이라면 반드시 가자. 갖가지 기구가 종류별, 포지션 별로 구비돼 있으며 심지어 수영장을 둘러싸고 산책할 수 있는 보도도 마련돼 있다. 그 외 25m 길이의 수영장 레인 6개, 스크린 골프장, 사우나, 히노끼 탕 등이 이곳을 또 하나의 여행 시그니처로 만들어주는 촉매 역할을 한다.

JW 메리어트 서울에 오면 7층에 위치한 레스토랑 ’마고 그릴‘에 꼭 들르는 편이다. 유럽식 가든 인테리어에서 그릴로 구워낸 스테이크는 식감을 즐기기에 부족함이 없고 특히 직원들의 친절하고도 전문적인 서비스는 호텔 레스토랑 중에서도 수준급이다.

이곳에는 와인이 굉장히 많은데 프랑스 보르도는 물론, 이탈리아, 스페인, 미국 기타 신대륙까지 여러 지역의 와인들을 빈티지별로 구비해놨다. 이곳의 와인 셀러를 매니저에게 얘기해 둘러보는 것은 또 하나의 재미다. <와인 스펙테이터>가 선정할 정도로 전문성을 인정받은 이곳에서 소개받은 와인과 12개의 나이프 중 하나를 골라 스테이크를 썰다 보면 고기 한 점에 웃고 마는 그 맛을 알게 될 것이다.

직원들의 프로페셔널함이 주는 안정된 통일감

JW 메리어트 서울에 가면 여느 호텔에서는 제공하기 어려운 통일된 안정감이 있다. 이것은 쉽게 흉내낼 수 없다. 어두운 도로에 가로등 홀로 불을 켰다고 그 길이 안전해지지 않듯 각 층간 조화가 구비돼야 가능하다. JW 메리어트 서울은 객실, 헬스장, 수영장, 레스토랑(마고 그릴), 심지어 라운지 바에서까지 안정감을 갖춘 서비스와 그에 부합하는 퀄리티의 음식을 제공받을 수 있다. 쉽게 말해 호텔 라운지에서 먹는 딤섬도 육즙이 뿜어져 나오는 파도와 같은 맛 덕에 쉬엄쉬엄 식사할 틈을 주지 않는다.

무엇보다 가는 공간마다 여행이 주는 오감의 만족을 주는 JW메리어트 서울의 본령은 서비스다. 인위적인 단맛이 아닌 아리지만 동네 할머니가 주는 사탕이 전해주는 그 단맛, 북적북적한 터미널 속 영혼을 쉬게 하는 등대를 지키는 어느 공간. 그 공간이 지금처럼 오래도록 남았으면 좋겠다.

사진_ 남기엽

- 2024.11.05(화)~2024.11.11(월) 투어리즘&마이스 서울특별시관광협회, 제27대 협회장 후보자 등록 실시

- 2024.10.25(금)~2024.11.07(목) 대회·공모전 "서울 관광산업 발전에 기여한 자를 찾습니다."…서울특별시관광협회(STA), 2024 서울관광대상 수상 후보자 모집

- 2024.10.18(금)~2024.10.19(토) 축제 한국관광공사, 원주 시민과 함께하는 ‘세계로(路) 페스타’개최

- 2024.10.13(일)~2024.10.20(일) 축제 하슬라국제예술제 오는 13일 개막… 공연장으로 탈바꿈한 강릉 정체성 담긴 장소들

- 2024.10.5(토)~2024.11.3(일) 축제 대한민국 대표 공연관광 축제 ‘2024 웰컴대학로’ 개최

- [남기엽의 Hotel Notes] 꼭 가봐야 할 호텔, 다이닝/액티비티 19선 2022-08-18

- [남기엽의 Hotel Notes] 아난티 남해와 여수 히든베이호텔, 특별한 서사가 필요 없는 공간 2022-06-28

- [남기엽의 Hotel Notes] 비즈니스호텔의 작은 변주, 코트야드 메리어트 수원 2022-05-13

- [남기엽의 Hotel Notes] 공원에 녹고 바다에 스며드는 공간, 쉐라톤 그랜드 인천 호텔 2022-04-28

- [남기엽의 Hotel Notes] 제주 능선의 풍광에 접하고 싶을 때, 제주 롯데아트빌라스 2022-02-17

- [남기엽의 Hotel Notes] 지친 삶에 매직 모멘트가 필요할 때, 포시즌스 호텔 서울과 서울신라호텔 2022-01-21

- [남기엽의 Hotel Notes] 겨울 속 화폭을 채워줄 두 호텔 2021-12-24

-

븟컴퍼니-제뉴인그립-어드밴스드, 퀴진, 2세대 셰프테이너들의 지속가능한 활약 지원

- 2024-11-11

- 서현진 기자

-

워커힐 호텔앤리조트, ‘제8회 김장 담그는 날’ 행사 개최

- 2024-11-11

- 서현진 기자

-

제주항공과 함께 미식의 도시 홍콩으로 떠나자

- 2024-11-11

- 안수진 기자

-

63레스토랑, 셰프 협업 프로모션 ‘63 셰프 갈라 디너’ 진행

- 2024-11-11

- 안수진 기자

-

어머 이건 사야해!’…MZ세대 홀리는 호텔家 크리스마스 앞두고 특별한 이야기 담은 한정판 굿즈 출시

- 2024-11-11

- 안수진 기자

-

[Special Interview] 대한민국 관광산업의 질적 성장을 위한 열쇠, 한국 의료관광 활성화

- 2024-11-11

- 서현진 기자